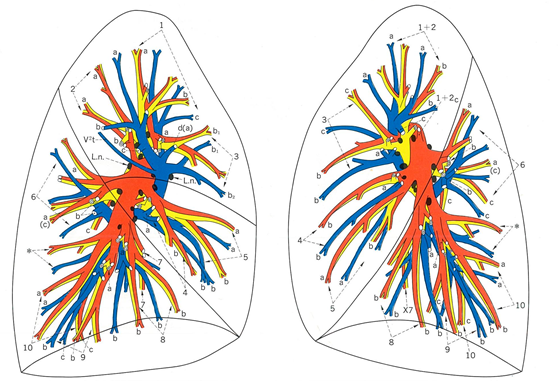

気管支は基本的に同じ径どうしの2分岐を繰り返して末梢に至りますが、2分岐のみでは特に中枢側では肺全体をカバーできないので側枝(娘枝ともいわれる)と呼ばれる細い気管支が分岐しています。

気管支の壁の構造は、中枢では軟骨が目立ちますが、末梢に至るにつれて徐々に軟骨は減少して平滑筋が増えていきます。径が2mm以下の気管支は細気管支と呼ばれ、壁には軟骨はみられません。細気管支の壁に肺胞がみられるものが呼吸細気管支で、その直前が終末細気管支です。呼吸細気管支は3分岐程度で肺胞道、肺胞嚢に至ります。わかれるといえばジョニー・デップは3回の離婚歴があるようですが、平均23分岐とされる気管支と比較すればまだまだです。

小葉(詳しくいうとMillerの2次小葉ですが、一般に「小葉」といえばMillerの2次小葉を指しており、ほかの小葉をいう場合には注釈がついていることが多いです。(「今や春風亭柳昇といえば、我が国ではわたし一人でございます。」で知られる柳昇は、はるか昔に亡くなって一人もいない状態になっています。)

小葉は小葉間隔壁に囲まれた0.5-3cm程度の構造です。小葉の中心には気管支と肺動脈が分布し、端(辺縁)には肺静脈、小葉間隔壁、胸膜が分布しています。加えて小葉より中枢側の気管支、肺動脈も小葉辺縁にみられます。つまり高分解能CTで肺内に確認できる正常構造は小葉中心部の肺動脈以外は小葉辺縁に位置していることになります。「あれ?小葉中心には気管支があるといったのにもう忘れたの?」という声が聞こえるような気がしますが、最近、私の物忘れが酷くなったから書き忘れたのではなく、小葉中心部では気管支はCTの分解能以下になっていてみえないため肺動脈のみが確認されるからです。

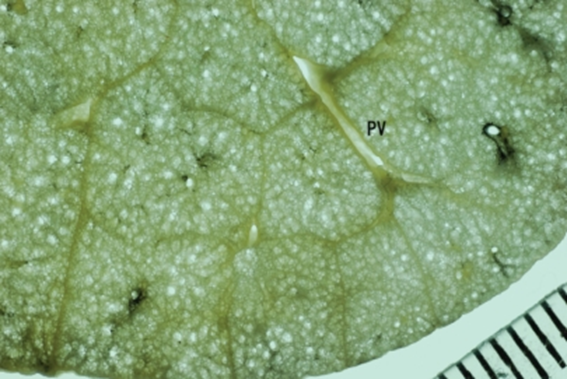

図1 小葉間隔壁に囲まれた(二次)小葉

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008 ; 3(2): 193–204.

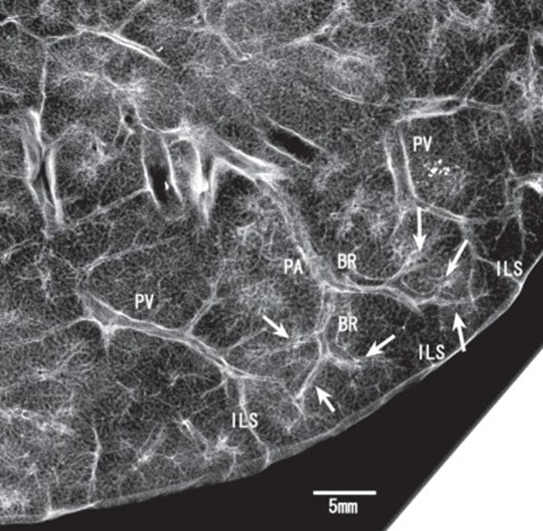

図2 小葉の中心と辺縁

中心にPA: 肺動脈 BR: 気管支 辺縁にPV: 肺静脈 ILS: 小葉間隔壁 矢印:小葉(細葉)中心

Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2008 ; 3(2): 193–204

小葉間隔壁は結合織からなる構造で肺の部位により発達している部分とそうでない部分があります。小葉間隔壁が発達していない部分は小葉の端がわかんないよ!どうすんの責任とってよ!という方。安心してください。静脈が代わりになるんです。小葉の端(辺縁)には肺静脈が分布しているといったじゃないですか。図2をみても小葉間隔壁と肺静脈がつながっていることがよくわかります。ちなみに小葉内に存在する静脈に囲まれた構造を細葉といいます。小葉内に細葉は3-5個程度存在するようです。

次回から画像